2003年12月のリリースより、ESP SNAPPER(スナッパー)シリーズは2023年で20周年を迎えることができました。おかげさまで皆様にご好評いただき、SNAPPERの満20周年Special Yearとなりました。

これから2024年にかけて、様々な企画やキャンペーンを計画しております!

こちらでは開発が始まった当時を振り返りながら製品開発時の秘話やこの仕様に至った経緯など、ちょっと別の角度からSNAPPERを深掘りしていきたいと思います。

随時更新していきますので乞うご期待ください!

[ 開発チームメンバーによるSNAPPER回顧録 ]

第一章 – 開発秘話&ヒストリー

-8- TYPE-1のスタートとリアクション、そして新たなアイデア

リリース時に雑誌広告と雑誌記事掲載の依頼はありましたが他に大きなプロモーションは行わず、あえて店頭でお客様の反応を見ながら展開していく事にしました。なるべく先入観が無い状態で試して頂いて、お客様がどのようなインプレッションを持たれるか知りたかったからです。

様々なご意見を頂きましたが、多くのお客様から「弾きやすい!」「なんかしっくりくる!」とポジティブなお声を頂く事ができました。やはりCTシステムによる今までにないテンション感と全弦の心地よく揃った粒立ちに注意を向けられる方が多かった思い出があります。

「スナップが効いたプレイがビシビシ決まるギターだからスナッパーって言うのですか?」なんてセンスの良い言葉遊びでお褒めくださったお客様もいらっしゃいました。

一方でプロのミュージシャンにお選びいただける機会もじわりじわりと増えていき、実際に現場で使われた際の感想を頂ける機会も多くなってきました。弾いた感じというのは個人差がありますし、主観によるところも大きいですが、多くのポジティブなお言葉を頂いた事を覚えています。

- 1&2弦のサスティーンと減衰が自然

- 絶妙に弦のテンションが優しくて微妙なニュアンスが表現しやすい

- 単音での演奏時ハイフレットとローフレットの音量差が少ない

- 1弦から6弦の粒が揃っている。ブラッシングがバラケないから16分のカッティングがジャストで当てられる

- トレモロビブラートが滑らか。軸を感じない。揺らし始めからナチュラル

- 意外にもア―ミング幅が過激で驚いた。

- 6弦のサスティーンが詰まらず長く伸びてくれて助かる

- レコーディングで使用したところサウンドバランスが良くてびっくり!楽にミックスできた。

もちろんトラディショナルなSTタイプと比べて違和感を持たれた方もいらっしゃいました。ミュージシャン毎にプレイスタイルやサウンドの好みもありますので、SNAPPERこそベストとは言いません。ですが、少なくとも開発中に我々の狙っていたポイントはしっかりと押さえられているようでした。また、現場での使い勝手やブラッシュアップすべき点、ミュージシャンからの新たなご要望などもハッキリと見えてきました。

新たなご要望として、現場のスタジオミュージシャンより3シングルのモデルを強く望む声が耳に入ってくるようになりました。

当時は3ポジションともシングルPUを搭載したギターのサウンドを求められる現場が多く、「SNAPPERのこのフィーリングのまま3シングルで”よりスタンダードなサウンド”を」というリクエストが寄せられました。単純にブリッジ ポジションにシングルPUが欲しいだけならば改造をご提案するのですが、”よりスタンダードなサウンド”というところに我々も食いついてしまいました。先述の通りSNAPPERはヴィンテージ系を狙っておらず、コンポーネント系のハイファイ寄りなサウンドを目指してデザインしています。

“よりスタンダードなサウンド”という事は、レンジをミドルに寄せたトラディショナルな太さやコロコロとしたオーバードライブサウンドが欲しいということなのでしょう。なるほど、それならこちらにも考えがあります。SNAPPERの弾き心地やフィーリングは変えず、よりスタンダードなサウンドに寄るように再構築してみようという事になりました。

つづく

追記:SNAPPERリリース時にYOUNG GUITARで特集された記事の転載を、出版社のシンコーミュージック様に許可して頂きましたので本ページに掲載いたします。

SOUND HOT LINER features

最新技術を集約したハイパー・ギアが完成![ESP創立30年記念:後編]ハイ・クオリティ・ギターの新基準

SNAPPER, SNAPPER-CTM/ESP創立から30年目という記念すべき年を迎えたESPが、新たなる高性能ギターを世に送り出す。

あらゆるギタリストの要求に応える可能性を持つ、秘められたポテンシャルに迫る!文●ヤング・ギター編集部 YOUNG GUITAR 協力●ESP

SNAPPER

ESP流“高水準のスタンダード”[SPECIFICATIONS]●ボディー:アルダー ●ネック:メイプル ●フィンガーボード:メイプル or ローズウッド ●スケール:648mm ●フレット数:22 ●ジョイント:ボルトオン ●ペグ:スパーゼル製トリムロック・チューナー ●ブリッジ:“FLICKER-III” ●ピックアップ:セイモア・ダンカン“Alnico II Beefed Up”(フロント/センター)、“The JB”(リア) ●コントロール:ヴォリューム×1、トーン×1、5ウェイ・ピックアップ・セレクター、リア・ダイレクト・スイッチ ●カラー:Brass Red、Black、3 Tone Sunburst

弾きやすさを追求したハイ・スペック

個性的なオリジナル・シェイプが数多くラインナップされているESPのギターの中でも、今回紹介する最新機種“SNAPPER”は、ご覧の通りかなり普遍的なルックスを持っている。しかし、そこはユーザーのあらゆるニーズに応えることを旨とするESP、決していわゆる“普通の”ギターに終わってはいない。演奏性を高めるため、いたるところに同社ならではの様々な配慮がなされており、細かな部分に画期的技術が盛り込まれているのだ。

順に見て行くと、例えばヘッド。わずかに角度が付けられているが、これは“CT SYSTEM”と呼ばれる構造だ。“CT”とは“Controls Tension”の略で、その名の通り弦のテンションをヘッド部分で適正に調節している。この構造とロック式のペグを組み合わせることで、チューニングの狂いを最小限に抑えているわけ。

続いてボディーに目を向けると、右カッタウェイ裏側の一部が削り取られている。これは低音弦のハイ・ポジションにおけるフィンガリングをスムーズにするためのものだ。さらにボディー裏のコンター部分は、通常のストラト・シェイプよりも丸味を帯びており、身体へのフィット感を増している。この辺りは実際に使用してみると、如実にその違いが分かることだろう。こういった微妙な部分の細やかな処理が、このギターのプレイアビリティを高めている。

そして肝心のサウンド面だが、実に豊かな鳴りを持っていることが印象に残った。これは次ページで紹介している新開発のトレモロ・ユニット“FLICKER-III”の力に依るところも大きいようだ。

といった細部にいたるこだわりのスペックから分かる通り、“SNAPPER”はESPがこれまでに研究を繰り返す上で培ってきた技術の結晶とも言える。30年の歴史に裏打ちされた高性能な「大威張りのスタンダード」……ギター製作のさらなる高みを目指すESPからの新たな提案がここにはある。Check Point! プレイアビリティを重視した細部のこだわり

ペグには、精度の高いスパーゼル製を採用。チューニングの狂いは最小限に抑えられている。 微妙な角度が付いたヘッド。弦のテンションを調節し、チューニングのピッチを安定させる。

正面向かって右側のカッタウェイ裏は、低音弦のハイ・フレットを演奏する際に左手の甲が当たる部分が、滑らかに削られている。テクニカルなプレイヤー向けの配慮だ。

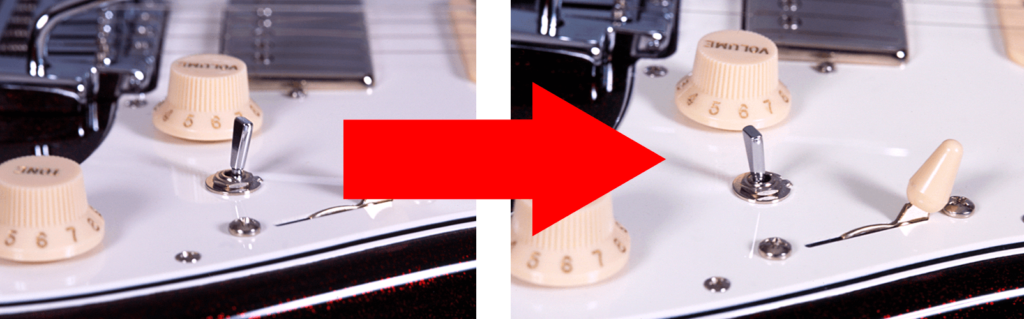

このリア・ダイレクト・スイッチも、“SNAPPER”の演奏性の高さを生み出す要素の1つ。スイッチをボディー・エンド側に倒すと、ピックアップ・セレクターがいかなるポジションにあっても瞬時にリアのサウンドに切り替わる。ライヴ・ステージ上で特に効果を発揮する機能だ。 New Device 高性能トレモロ・ユニット“FLICKER-III”

ESPが誇るオリジナル・トレモロ・ユニットが、ここに満を持しての復活を遂げた。

“SNAPPER”にさらなる魅力を加えるこのディヴァイスの真価を分析しよう!

最新技術が実現させた

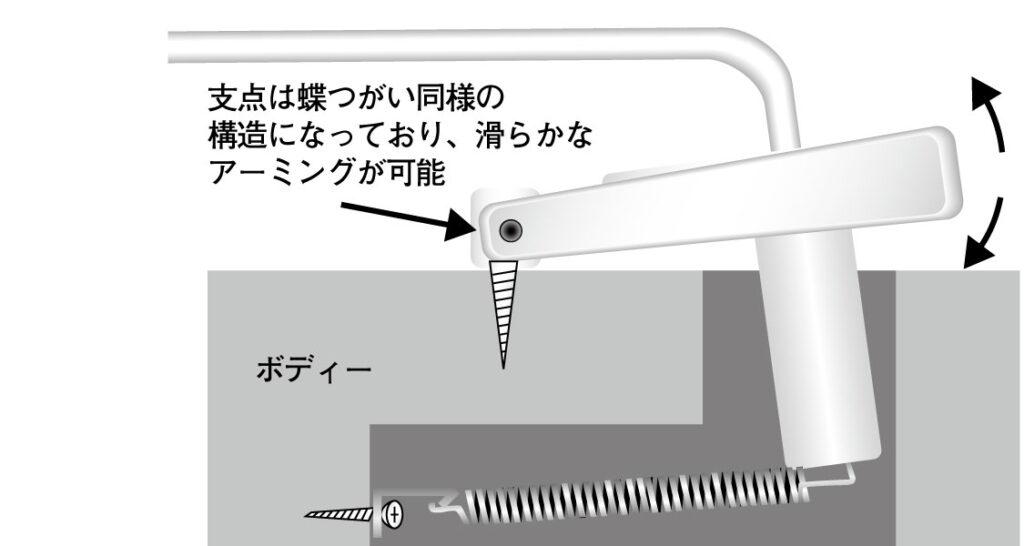

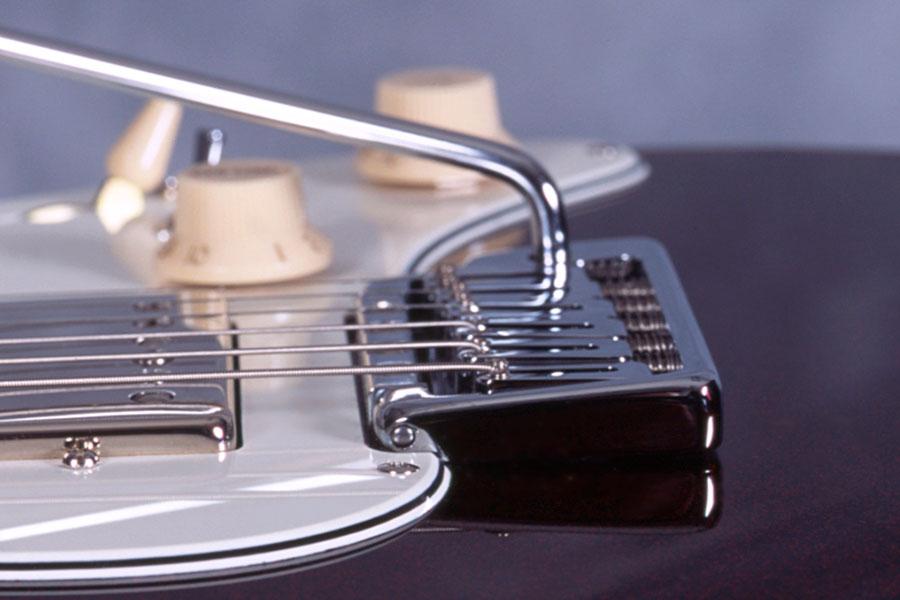

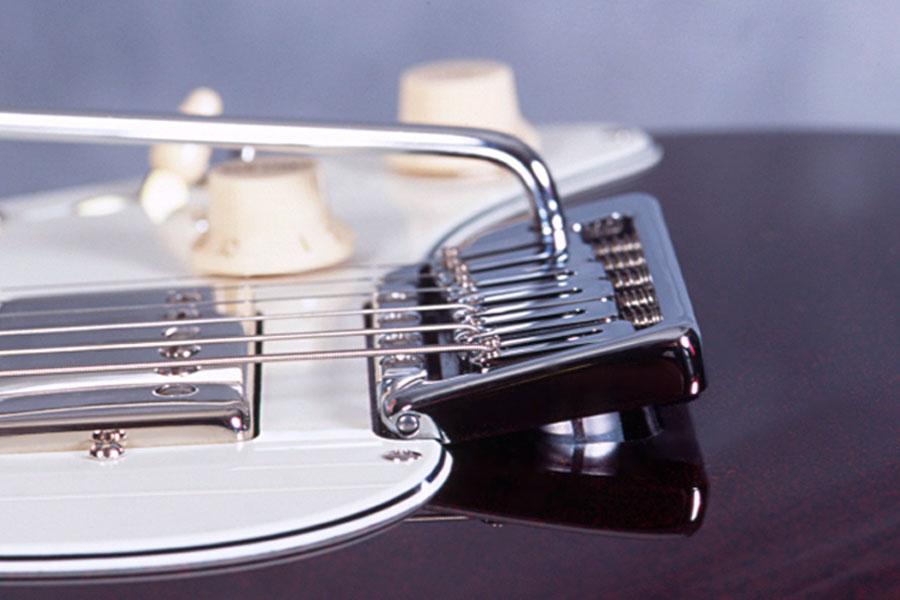

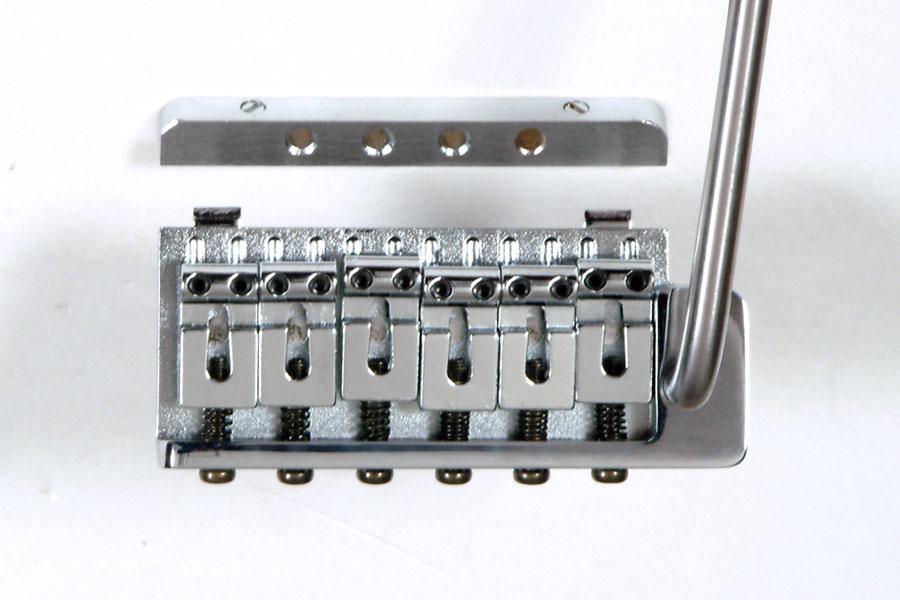

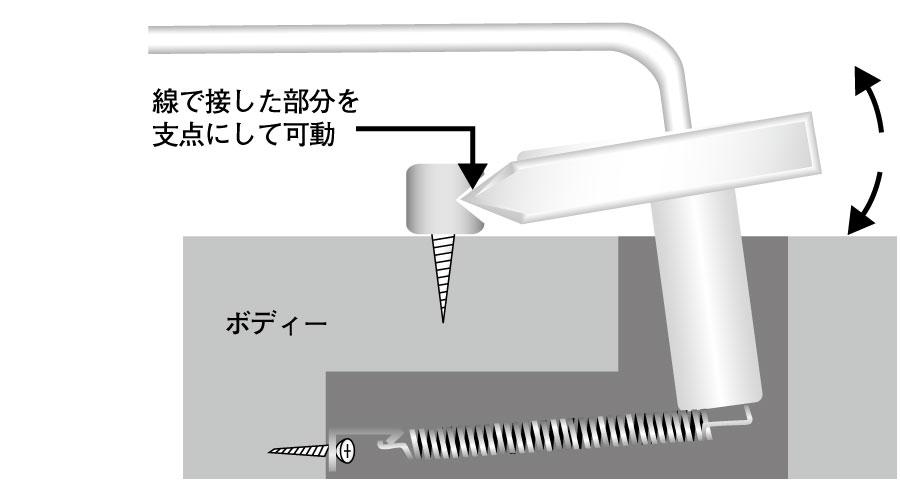

名器ブリッジのアップグレード“SNAPPER”にマウントされた重厚なルックスのノン・ロック式トレモロ・ユニットが、新開発の“FLICKER-III”だ。これはかつてESPのオリジナル・パーツを代表するトレモロ・ユニットとして知られた、“FLICKER”シリーズの後を継ぐものである。最大の特筆点は何と言っても、扉などに使われる“蝶つがい”の仕組みを取り入れた支点部にあるだろう(図1)。これによって一般的なシンクロナイズド・トレモロなどとはひと味違った、独特のスムーズなアーミング感を実現している。固すぎず緩すぎない絶妙な手応えを持つ他、かなり激しい操作をしても驚くほどチューニングの狂いが少ない……など、これまでの“FLICKER”シリーズを上回る操作性の高さは、同社が蓄積してきた技術力の賜物と言えよう。

さらに、音質面の向上に一役買っている点も見逃せない。分厚く重いブリッジ部分と軽量化されたブロックを組み合わせることで、「サステインがありつつ鳴りが豊か」という高音質を生み出しているのだ。

図1■“FLICKER-III”の可動部

ボディーにフィッティング状態でセットされるブリッジ部分は、かなりの厚みを持っている。この部分の重量が、豊かなサステインを生んでいるのだ。

重くなったブリッジ部分に対して、軽量化されたブロック。軽くて丈夫なジュラルミンで作られている。

アーム・ダウンした状態。ブロックを小さくしたことにより、アーミングの幅が広がっていることが分かるだろう。 トレモロの常識を変えた革命児

“FLICKER”シリーズここでは前述した“FLICKER”シリーズについて、少し復習しておこう。そもそも’80年代初頭に登場して圧倒的な人気を得た“FLICKER-I”は、ネジ止めされた支点部を半ば強引に動かすシンクロナイズド・トレモロや、ナイフ・エッジと呼ばれる2つの支点でユニットを支えるフロイドローズなどと異なり、蝶つがいによる無理のない円の動きを導入したことが大きなポイントだった。続いて登場した“FLICKER-II”はフロイドローズに似た可動部を採用していたが(図2)、“点”ではなく“線”で接する構造により、振動をボディーへ効率よく伝えることが可能だった。

これら2種の構造を見ると、“FLICKER-III”は“FLICKER-I”の構造を受け継いでいることが分かるだろう。初代の構造が最新モデルに採用された理由は、開発者によれば「他にはない独自の構造だから」だという。常にオリジナリティのあるモデルを製作する、ESPらしい判断だと言えよう。

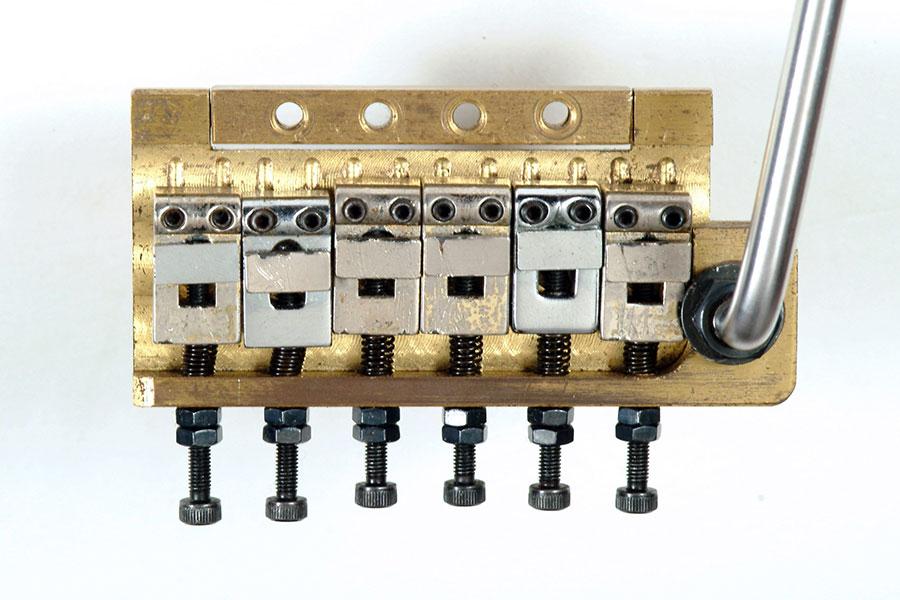

FLICKER-I:従来のトレモロ・ユニットとは異なる構造を取り入れた初代モデル。激しいアーミングにも耐える正確なピッチを実現した。

FLICKER-I with Lock Saddle:この写真では、サドルがロック式に変更されている。このようにユーザーの好みによって仕様を変えることも可能だったのだ。

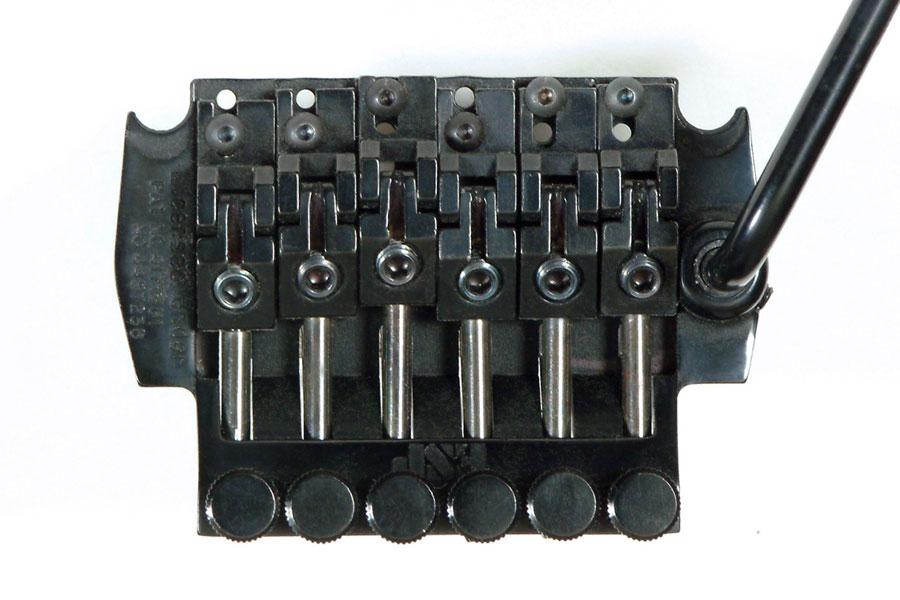

FLICKER-II:初代からあまり間を置かずに登場した”FLICKER-II”。可動部分が点でなく、線で接する構造になっている。

図2■“FLICKER-II”の可動部 補足 “FLICKER”シリーズ以外にも製作されたESPオリジナル・トレモロ・ユニット

“FLICKER”シリーズだけでなく、ESPは様々なトレモロ・ユニットを今までに開発している。例えばレスポールなどに無改造で取り付けることが可能な“Mighty Vice”といった、ユニークなモデルが存在した。しかし試行錯誤しながらの開発ということもあり、これらの生産数はそれほど多くなく、短命に終わるものも多かったようだ。

比較的長い期間生産された代表的なモデルとしては、“SYNCLEAR”が挙げられる。これはある種「フロイドローズのESP的解釈」とも言えるような構造を持ったモデルだった。その後、時代とともに構造的に微妙なモディファイが加えられ、少しずつ形状を変化させていったのだが、最終的には“本家”フロイドローズ同様の形に変わっていったのが興味深い点である。

“SYNCLEAR”の生産終了と同時に、ESPはトレモロ・ユニットにフロイドローズを採用するようになり、それからしばらくの間ESP製オリジナル・トレモロはカタログから姿を消すことになる。しかし近年、ユーザーの間でノン・ロック式トレモロの需要が伸びてきたことを察したESPは、“SYNCLEAR”以来約10年の月日を経て、久々にオリジナルのトレモロを開発することになる。それが上で紹介した“FLICKER-III”というわけだ。

SYNCLEAR:’87~’93年の間に生産されたロック式トレモロ“SYNCLEAR”。構造的にはフロイドローズに近いものとなっている。 Interview ESP開発陣の新体制“ESP Custom Lab”の秘密に迫る!!

強化されたギター製作の現場

ESPの最新カタログを見ると、“FLICKER-III”、そして“SNAPPER”の上位機種である“SNAPPER-CTM”搭載のピックアップ“CL-P-S-1”は、“ESP Custom Lab”という括りの中で紹介されている。これは2004年のカタログで初めて登場した名称だが、その正体は一体何なんだろうか? そしてそこに込められた意味とは? 開発者に話を訊いてみた。

YG:“ESP Custom Lab”とは、一体何なんでしょう?

ESP:我々ESPの開発チームは、必ずしも常に同じメンバーでギターを作っているわけではないんですよ。例えばアーティスト・モデルを作る時は、ギタリストから意見を吸い上げる人であるとか、マーケティング的なところで作業をする人とか、実際に製作作業をする人だとか、そういう風に仕事が分かれているんですね。そこを1つにまとめて、チームとしてしっかり固まろうということで発足したのが“ESP Custom Lab”なんです。つまり、開発チームの仕切り直しに近いものですね。これまで以上に基盤を固めようと、そういうことです。

YG:いわゆる他のギター・メーカーのカスタム・ショップ的なものと考えてもいいんですか?

ESP:それでもいいんですが、微妙な違いがありますね。ESPのギターはスタンダードなモデルにしても、最初から高いクオリティで作ることを前提にしていますから。例えば“ESP Custom Lab”ブランドの特別なカスタム・ギターというものは、存在しないんです。それよりもESPが通常販売してきたパーツ単体であるとか、すべてにこれまで以上に力を入れていくということで、新しい冠を付けたような意味合いがあるわけです。だから特殊なセクションが生まれたわけではないんですよ。

YG:“FLICKER-III”と“CL-P-S-1”は、“ESP Custom Lab”の発足後の第一弾製品なのですか?

ESP:ええ。特に“FLICKER-III”に関してですが、ESPではしばらくノン・ロック式のトレモロ・ユニットには力を入れてなかったんです。最近はそういったものに対する需要も高まってきたし、今回は新しい形でチームが確定したということもあるので、その名に恥じないものを最初から作ろうじゃないかということで製作したわけです。それとESPには“LH-200”といった定番ピックアップが多くありますけど、こういうものも“Custom Lab”の体制の下、新たな仕様で出し直すことを考慮に入れてますよ。

YG:今年はESP創立から30年目ですよね。その節目の年に合わせて、新たな体制を築いたということですね?

ESP:そうです。それが一番大きな理由じゃないかな。改めて開発チームを見直したということで。言ってみれば、集まったメンバーが作業を途中で別のセクションに任せてしまうのではなく、最後まで作業に参加するという感じです。それにしてもESPの製作現場は、大抵しつこい人間が集まるんですよ。「ここはこうしよう」っていう意見が最終段階まで続いて、作業が長引くんですけどね。“FLICKER-III”も作業終了の土壇場になってまで、アームの穴の位置を微妙に変えたりしてね(笑)。

YG:それだけのこだわりがあるんですね?

ESP:常によりよいものを目指していますからね。

SNAPPER-CTM:“SNAPPER”の上位機種にあたるモデル。トップにキルテッド・メイプル、バックに厳選されたバスウッドを使用することで、豊かな鳴りを生みだす。豪華なルックスが特徴だ。

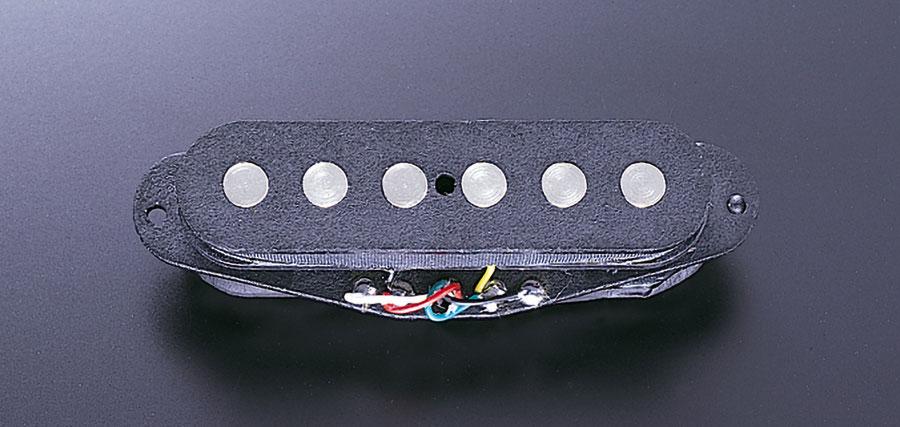

CL-P-S-1:“SNAPPER-CTM”に搭載することを前提に作られた新型ピックアップ。ノイズレスかつクリアなサウンドが魅力だ。

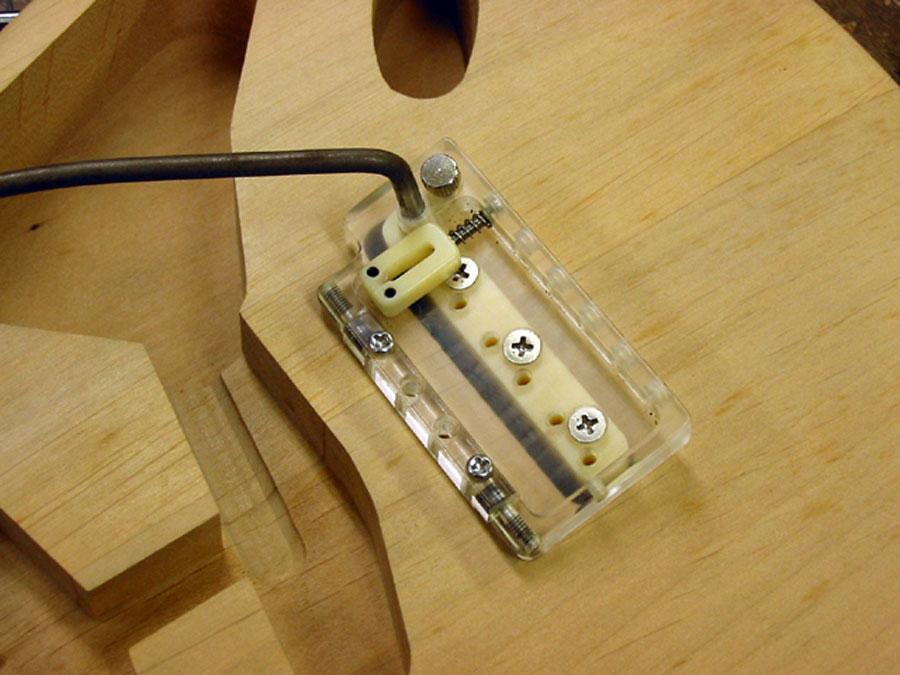

製作途中の”SNAPPER”。ほぼ同時期に開発されていた”FLICKER-III”の性能を引き出すのに最適のギターと判断され、”SNAPPER”への搭載が決定したという。

こちらは“FLICKER-III”の開発途中。機能と利便性を兼ね備えるためには、かなりの苦労があったそうだ。 さらなる進化を続ける

オリジナル・パーツの数々ESPがギターだけでなく、パーツ単体の販売にも力を注いでいることは、ここまで読んでもらえばお分かりだろう。単なる“交換用パーツ”に終わるのではなく、ギタリストが求めている“弾きやすさ”の基準を時代ごとに読みとり、開発に反映させているところがポイント。約10機種ラインナップされているオリジナル・ピックアップにも、その意志は貫かれている。

右に挙げたのは、ESPのピックアップ中でも特に人気の高い5種類だ。中でも“LH-200”は、実に20年以上もラインナップされている人気機種。ラウドネスの高崎 晃が使用するランダムスターに搭載されたこともあり、’80年代のヘヴィ・メタル・ブームの頃は、ほとんどのハード・ロック系ギタリストがこのピックアップを使ったという逸話もある。国産ピックアップの人気を引き上げたESPの功績は、非常に大きい。

これらのピックアップはすでに高い評価を受けているが、より高い性能を引き出すため、常に少しずつ改良が加えられている。上のインタビューにある開発者の言葉通り、今後も“ESP Custom Lab”によって、さらなるヴァージョン・アップが進められていくことは間違いない。

LH-200 :ESPのベストセラー・ピックアップ。厚みのある中低音とマイルドな高域を持つ。あらゆるジャンルに対応するサウンドだ。 MOTHER-II:粘りのある中域、豊富な倍音が特徴のピックアップ。ミッド・レンジにピークを置いたことで、音の抜けは抜群だ。 FK:コイルとコイルの間にマグネットを挟み込む構造によって磁界を小さくし、磁力を抑えながらも弦振動を素早く確実に出力する。

JUNCTION-SS:スタック・タイプのハムバッカー構造で、ノイズレスなシングルコイル風トーンを実現した。Charが使用したことでも有名。 SS-RI-120:澄んだ高音域と深みのある低音域を併せ持つ。音の立ち上がりが速く、クリアかつ厚みのあるサウンドを実現している。 引用:YOUNG GUITAR 2004年2月号

※本記事では、2003年発売のSNAPPER ファースト モデルの構造を解説しています。

(SNAPPER開発チーム メンバーK)

– つづく –

【合わせて読みたい】

◆ ESP SNAPPER-7 開発秘話